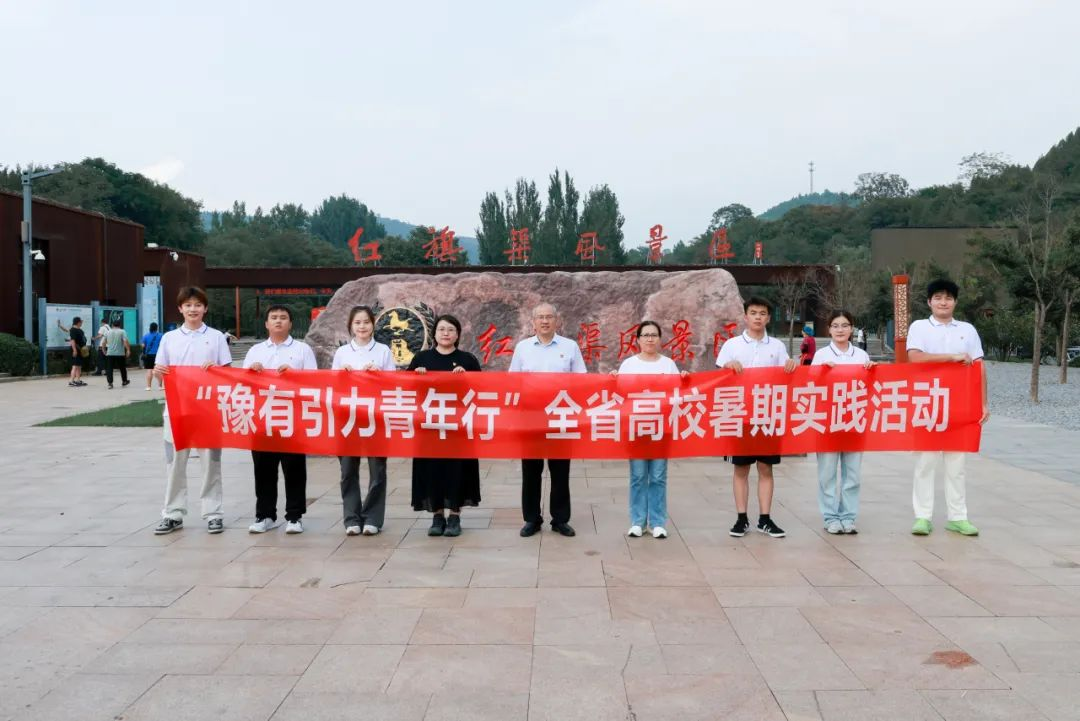

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,按照河南省委教育工委、河南省教育厅2024年度暑假“青春豫有引力”主题思政教育实践活动要求,8月18日至20日,马克思主义学院院长涂俊礼、德法教研室主任陈慧以及青年师生一行人走进林州,追寻习近平总书记视察河南安阳的足迹,开展暑期大思政实践活动,以及 “全国暨河南省高校大学生讲思政课公开课”的录制活动,引导青年学生在“行走的课堂”中感悟红旗渠精神,坚定责任担当。

01

追寻红色足迹——感悟红旗渠精神

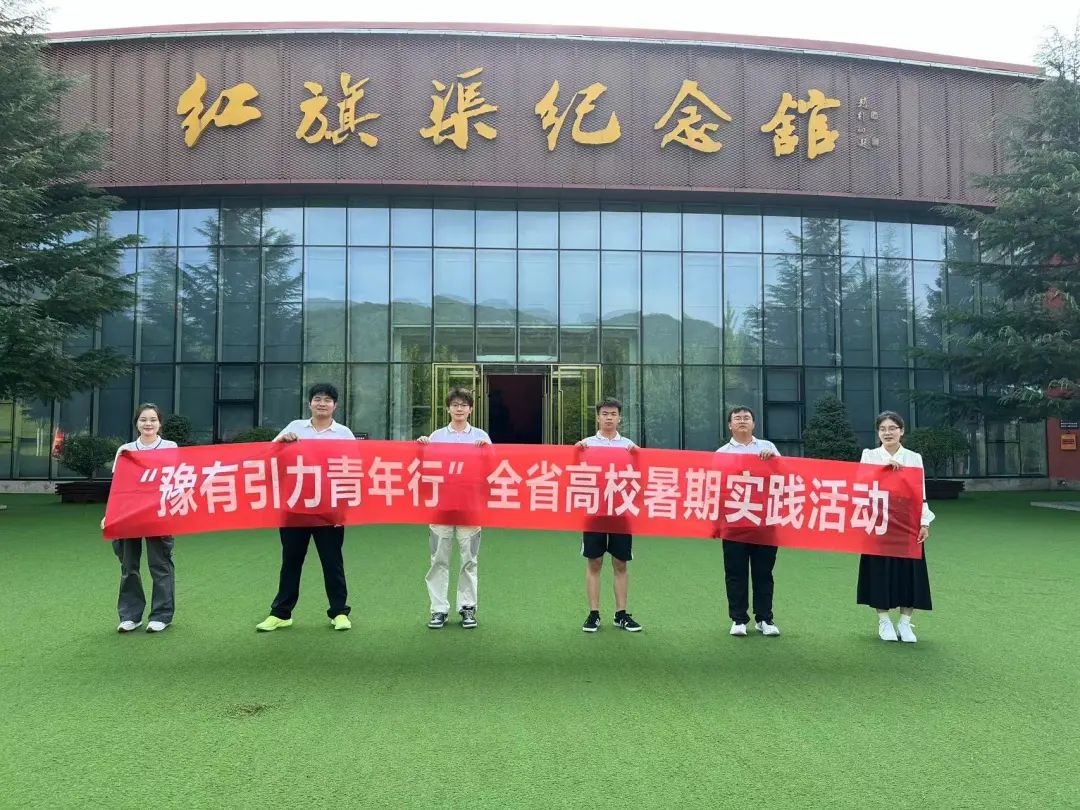

8月18日,实践团开启了探寻安阳“红色印记”的征程,追寻着习近平总书记的足迹,前往红旗渠纪念馆、分水闸,追忆峥嵘岁月,牢记总书记嘱托。

习近平总书记在红旗渠纪念馆考察时指出,“红旗渠就是纪念碑,记载了林县人不认命、不服输,敢于战天斗地的英雄气概。”一幅幅珍贵的历史照片、一件件陈旧的工具,波澜壮阔的修渠历史鲜活地铺展开来。同学们感叹于林县人民“改天斗地”的英雄气概,英勇的林县人民不仅修建了新中国建设史上的奇迹——人工天河,更创造了“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神。

在红旗渠总干渠的分水枢纽工程——分水闸,59年前,这里的群众欢庆干渠通水,59年后,这里的渠水依旧奔腾不息。透过黑白照片,同学们看到一张张欢呼雀跃的笑脸,仿佛能够听到那一声声激动人心的呐喊,也不禁高歌“劈开太行山,漳河穿山来,林县人民多壮志,誓把河山重安排”。

02

徒步修渠路——挺膺青年担当

8月19日,实践分队队员来到青年洞。当年由300名青年组成的突击队,在极度艰苦的条件下,创造了“连环炮、三角炮、瓦岗窑炮”等多项爆破技术,使工程进度从每天开凿0.3米提高到2米多。最终经过一年五个月的奋战,将地势险要、石质坚硬的岩壁凿通。

太行山无言,红旗渠水有声,队员们拾级而上,深刻感受当年青年建设者豪情壮志的奋斗岁月,以及他们不惧艰险、勇挑重任的奉献担当精神。同学们也在这里开展了以“走进青年洞”为主题的思政小课堂讲授以及小组讨论与分享,他们纷纷表示,将牢记总书记嘱托,“继承和发扬吃苦耐劳、自力更生、艰苦奋斗的精神,摒弃骄娇二气,像父辈一样把青春热血镌刻在历史的丰碑上。”

03

拜访修渠老人——践行初心使命

8月20日,队员们来到社会实践的最后一站,在林州市临淇镇梨林村拜访了修渠老人张海生老先生,并体验了修渠时期的常用工具。

老先生是30多万红旗渠建设大军中的一员,他用质朴的语言,讲述了当年修建红旗渠时遇到的苦事、乐事。没有粮食吃野菜,没有工具自己带,没有石灰自己烧,为了彻底改变林县面貌,第一代修渠人不喊苦不喊累,干的热火朝天。老先生也经历过,和队友推着小推车,在大雪天的崎岖山路上,队友因为脚冻僵没知觉而没发现鞋子掉入泥窝的事情。再次谈起那段岁月,老先生不禁喃喃自语,第一代修渠人受苦了。亲耳聆听,更觉林县人民“战天斗地”的英勇气概, “自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神,历久铭心。

随后,队员们体验了小推车、小箩筐等当年常用的修渠工具。林州人民在没有大型器械的情况下,就地取材,用荆条、藤条编制抬筐,并且探索出了合适的抬筐尺寸,让负责运输沙土、石灰等材料的民众抬得动又抬得多。修渠时期的小推车,灵巧便利,在太行山陡峭崎岖的山路上,能自由穿梭在汽车、马车到不了的山间小道,当时的石灰、石头、炸药,以及修渠民众所需的生活物资几乎全靠它来运送。

此次实践活动,队员们通过 “走、访、拍、讲、写”,以及大学生讲思政课录制等形式,让学生在脚步丈量中追寻红色足迹,在寻访过程中感知峥嵘岁月,在拍摄实践中领略传奇丰碑,在社会小讲堂中牢记嘱托,在感悟体会中传承与弘扬红旗渠精神。历久弥新的红旗渠精神镌刻在每一块太行山石上,融入每一滴红旗渠水中。作为新时代青年,要牢记总书记嘱托:“实现第二个百年奋斗目标也就是一两代人的事,我们正逢其时、不可辜负,要作出我们这一代的贡献。”